Les expressions de la sensibilité

Être sensible : être capable de ressentir quelque chose, d’être affecté, touché, ému, mais aussi intrigué, capté, ravi, saisi d’effroi ou d’admiration…le contraire serait être insensible, c’est-à-dire rester froid, inaccessible, immuable, inchangé. On voit que le mot part dans les 4 sens : l’affect qui rend compte d’une rencontre avec la situation vécue, avec l’autre, avec l’oeuvre ou avec le réel. La sensibilité est le média par lequel une rencontre a lieu, requiert l’attention de notre personne et laisse des traces. Cette rencontre peut se faire avec différents objets et sujets qui vont nous impliquer différemment, de ce fait la sensibilité se décline physiquement et moralement.

On dit pareillement qu’un tel est insensible à la beauté d’un paysage ou à la douleur d’autrui, pourtant cela ne désigne pas le même état et n’a pas les mêmes conséquences. Ce qui unifie ces deux situations, événements plutôt (un événement crée la situation), est le fait que je suis affecté, changé, que je sors de mon indifférence ou de mon introspection. Quelque chose me met hors de moi, et je tente de l’incorporer en le reliant à mes états ordinaires, dans la continuité (je reconnais cet événement, j’ai déjà vécu cette situation) ou dans la rupture (cet événement, cette rencontre n’avait jamais eu lieu pour moi), pour valoriser mon monde intérieur ou pour le compléter. La sensibilité met donc en évidence cette capacité de la personne à s’ouvrir aux accidents, aux rencontres, à les vivre comme des expériences personnelles même si elles viennent de l’extérieur, même si elles sont des sollicitations (cette rencontre inattendue m’a affectée) et non des initiatives propres (je n’ai pas cherché cette rencontre).

Cependant, les personnes revendiquent une sensibilité, s’y reconnaisse comme un élément de leur identité : on peut penser qu’elle a été construite, par l’interprétation des événements passés ou par la formation reçue, par les possibilités naturelles qui sont attachées à notre corps (être ému, etc) et qui sont cultivées par notre éducation. Elle se stabilise en des formes collectives, genrées puis individualisées, avec plus ou moins de force et de durée. Elle acquiert une intériorité par le travail de conscience et de reconnaissance qui s’opère en chacun, lié à une certaine idée de soi. Le musicien cultive cette sensibilité qui le lie au monde et aux autres d’une certaine façon, celle qui lui convient parmi celles qu’il a expérimentées. L’ambitieux a fait un choix différent parmi ses expériences, il vit l’intensité et le lien à travers des affects différents. Chacun a pu connaître la palette entière des effets sensibles ou affects mais n’a pas retenu les mêmes possibilités.

Cette origine multiple nous permet d’associer la sensibilité à plusieurs domaines de création institutionnelle : l’éthique, le soin, le droit, l’art, la science. Ces institutions (créations humaines collectives qui donnent forme et structure à un besoin de l’homme) donnent un sens et un devenir collectif à nos expériences sensibles. Ces dernières fondent un souci des autres selon plusieurs modes : en tant qu’être sensible, être vulnérable, être isolé, ils nous affectent et nous apprennent leur condition, ce qui crée une obligation de les préserver, les protéger. Elles fondent aussi un souci de notre monde : susceptible de nous procurer des rencontres exaltantes, des horizons nouveaux, elles créent des obligations envers les animaux, les lieux, les océans, les glaciers… les exemples ne manquent pas.

Le rapport à la nature par la sensibilité : art ou science ? Simplicité ou lyrisme ?

Le rapport à l’autre par la sensibilité : éthique ou identification ? Empathie ou austérité ?

Problématiques philosophiques de la sensibilité :

-

La dévalorisation de la sensibilité dans l’histoire de la philosophie :

-

À l’époque antique, la sensibilité est considérée comme une réalité physique, passive, qui contrarie la finalité de l’existence humaine : penser la vérité par l’intermédiaire de la raison.

Socrate : « le corps est le tombeau de l’âme » Phédon. La sensibilité est une attache de l’homme à la vie animale banale.

-

À l’époque classique (17ème s : Descartes, Pascal…) la sensibilité est considérée comme un moyen de sauvegarder le corps. Mais elle est source d’erreur, d’opinions infondées, d’ignorance de soi. Descartes : nos sens nous trompent, donc on rejette tous les jugements fondés sur l’épreuve sensible. Même dans le domaine moral la sensibilité est considérée comme inutile et dangereuse. Descartes pense que la morale doit être déduite de la connaissance rationnelle de notre nature et de notre conduite.

-

À l’époque des Lumières, on réévalue la fécondité de la sensibilité : à travers le domaine de l’art. Kant va redonner à la sensibilité une place centrale dans la constitution de la connaissance et de la vitalité spirituelle.

-

À l’époque contemporaine : repenser l’apport de la sensibilité. Ex : Merleau-Ponty, Le doute de Cézanne.

Cependant la pensée matérialiste depuis l’Antiquité a donné une valeur positive à la sensibilité : source de connaissance, de morale et de justice. C’est le cas chez Épicure. On ne peut pas mettre en évidence un progrès continu et linéaire, un développement historique qui mettrait fin à une dispute intellectuelle. Chaque époque rejoue ces problèmes autour de la sensibilité, l’interprète aux extrêmes.

2) Exposé des problèmes :

|

a) L’inquiétude et l’obscurité à soi-même de l’être sensible : |

≠ b) L’évidence et la parfaite adéquation au monde de l’être sensible : |

|

Sensibilité = méconnaissance de soi, opinion. : Illusion, passion. Altération du sujet, oubli de soi. |

sensibilité comme accès à la vérité, à la profondeur et l’authenticité de soi. Interaction révélatrice du sujet. |

|

On nous reproche parfois de papillonner, c’est-à-dire de laisser notre conscience vagabonder d’une sollicitation sensible à une autre, d’une sensation à une émotion, dans un flux continu et passif sans fil conducteur. Nous nous décentrons, nous perdons de vue nos objectifs, nous nous dispersons… autant de termes imagés qui essaient de tenir cette crainte : s’oublier soi-même, se perdre de vue, se perdre tout court |

Ma conscience est un flux continu d’états intérieurs qui se fondent les uns dans les autres. La richesse de ce flux montre les interactions multiples que j’ai avec le monde, il me donne à voir autant l’objet que le sujet. Par la sensibilité je prends conscience de moi-même, la conscience est conscience de quelque chose qui prend sens dans la rencontre avec un vivant situé. L’activité révèle l’acteur à lui-même. |

|

On nous reproche aussi, paradoxalement, de trop nous écouter, de donner trop de place à nos expériences sensibles, de juger sans discernement en nous appuyant sur des épreuves réelles mais tronquées du monde. L’être sensible que nous sommes manque de précaution et se précipite pour affirmer, juger, arrêter l’interprétation en suivant ses impressions et impulsions. La sensibilité produit des opinions et fait ainsi obstacle à la connaissance. |

La raison produit une connaissance générale, seule la sensibilité par son approche singulière nous donne accès à une connaissance particulière. |

|

On attire notre attention sur le danger de se faire des illusions, de se laisser aveugler par la passion, autant de façons de dire que la sensibilité transfigure les situations et nous les fait vivre selon une vision déformante et donc une attitude inadaptée. La sensation se produit dans une rencontre entre notre fonds de désirs et les opportunités du réel, nos désirs cherchant à transformer le réel pour qu’il leur soit accueillant, familier. La sensibilité colonise le jugement et pervertit la conduite. |

La sensibilité nous aveugle et nous protège de la désespérance, de la mélancolie, de l’abandon. Elle seule a le pouvoir de nous faire agir sans certitude, avec énergie cependant et détermination irréfléchie. L’aveuglement est nécessaire à l’action, à la sortie de la démobilisation que produit la conscience de notre condition et la complexité du monde. |

Comment dépasser ces contradictions ? Quel rôle exactement reconnaître à la sensibilité ? Quelle impuissance aussi ?

3) En voie de résolution :

a) La sensibilité est-elle un danger pour la connaissance ? :

L’opinion à mi-chemin de l’ignorance et de la vérité…

L’opinion est une représentation construite à partir d’un point de vue : chaque individu occupe une place limitée, fait des expériences partielles, interprète la réalité à partir de connaissances en construction et d’intérêts obscurs, subit les préjugés de son milieu…cela implique des pensées qui demandent à être complétées et vérifiées, de façon à dépasser un point de vue trop restrictif ou intéressé. La science construit un savoir objectif, avec des instruments qui n’ont pas l’imprécision de nos sens, avec une méthode qui écarte les pensées préconçues, au sein d’une communauté de savants qui neutralisent les points de vue particuliers. La science ou la pensée rationnelle produit des raisonnements logiques qui permettent de conclure avec certitude, en attendant d’être réfutés par d’autres raisonnements plus perspicaces ou plus complets. Les « lois scientifiques » sont des énoncés logiques et objectifs sur lesquels la communauté des savants sont tombés d’accord, même s’il est en droit possible de les réfuter.

On peut s’étonner cependant de l’obscurité des énoncés scientifiques aujourd’hui, on nous dit que seuls les spécialistes les comprennent, du fait de leur construction rationnelle complexe. Cet hermétisme pose problème : si le commun des mortels ne comprend pas la science, le danger qu’il se tourne vers une pensée irrationnelle mais signifiante n’est-il pas réel ?

L’expérience sensible à l’horizon de la vérité….

Les savants eux-mêmes ont besoin de sens pour finaliser leurs travaux. Les expériences qu’ils proposent pour vérifier leurs conclusions, les prédictions, sont faites à cette fin. Le détour par le raisonnement doit nous conduire à nouveau vers le monde réel, sans quoi nous serions tentés de parler de « délire de la raison » : productions spirituelles autonomes sans lien avec le réel.

Les Empiristes, comme Locke, vont plus loin : la connaissance du monde commence par l’épreuve sensible de ses formes et ses forces, la raison est le fruit d’un sens commun qui généralise des expériences nombreuses ou projetées à partir d’une expérience originelle.

b) La sensibilité m’ouvre-t-elle à autrui ?

Être sensible : être affecté, éprouver ce qu’autrui ressent ; se sentir requis, appelé, interpellé, par la présence d’autrui, par sa douleur, ou sa peur. Il nous semble décrire là une expérience banale, habituelle, profondément humaine. À moins que nous ne soyons trop confiant et naïf : ce sont bien des hommes qui ont torturé, assassiné, violenté, d’autres hommes. Ils n’étaient pas dépourvus de sensibilité, sans doute la gardaient-ils intacte pour quelques proches ou quelques compatriotes.

Peut-on croire que l’attitude morale se fonde sur la sensibilité ? Que nous apprendra cette analyse de la place de la sensibilité sur le projet moral de chacun (ou son absence), sur chacun et sur tous ?

Être sensible nous rend compatissant disait Rousseau, nous sommes capables naturellement de pitié envers ceux qui nous ressemblent et qui souffrent. Nous savons qu’ils souffrent parce qu’ils nous ressemblent, nous nous identifions à eux. C’est une expérience immédiate, une reconnaissance des mêmes vulnérabilité et sensibilité : chacun est accessible à la souffrance parce qu’il est un corps matériel et fragile. Sans cette expérience, disait Rousseau, nous serions emportés par notre égoïsme et ses raisonnements, nos passions avides de justifications. Nous serions capables de nous boucher les oreilles en entendant qu’on agresse un de nos semblables sous nos fenêtres. Heureusement notre nature est sensible : elle répond à ce qui l’affecte en prenant en considération autrui. C’est la motivation du soin que nous prenons d’autrui, en dépit des intérêts.

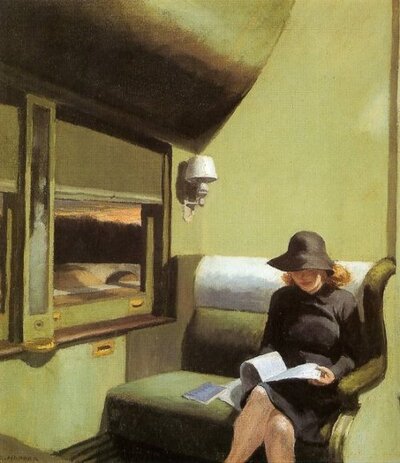

Sa douleur, sa vulnérabilité, nous requièrent, et son visage aussi : il est un appel et une révélation, dit le philosophe Lévinas. À travers le regard une subjectivité s’exprime ( l’art du portrait a bien illustré cette idée) et nous accroche, nous pose la question : que vois-tu en moi ? Primo Lévi (auteur de Si c’est un homme, récit de son enfermement au camp de Auchwitz) racontait que les Nazis dans le camp interdisaient aux Juifs de les regarder, ils avaient peur de cette humanité du regard qui aurait demandé une attention morale.

Être sensible à autrui, c’est aussi être sensible à sa force, pas seulement à sa vulnérabilité. Le mensonge est une action qui est souvent analysé en morale, c’est l’exemple d’une prescription morale à la fois fréquente et peu suivie. On prescrit aux enfants de ne pas mentir, en effet, mais ils semblent comprendre que cette demande est utilitaire de la part de leurs parents ou de leurs maîtres : pour mieux les tenir. Mentir est souvent pour eux comme une manifestation d’indépendance, une façon d’échapper à leur autorité. On peut comprendre cela, mais les adultes continuent à mentir, c’est donc chez eux une action qu’il faut lire autrement. Toutes les excuses sont bonnes : pour ménager l’autre, pour trouver une solution plus humaine, pour préserver les enfants…la constante est pourtant bien visible : le menteur parie sur la faiblesse d’autrui, et manipule son état d’âme. Il l’utilise pour se simplifier la vie. Lorsqu’il laisse tomber ces excuses, le menteur doit se rendre à l’évidence : autrui est, comme lui une force d’âme qui souhaite diriger sa vie, sans être empêché par une fausse représentation induite en lui par un mensonge.

Conclusion :

L’attitude morale est la reconnaissance d’autrui comme liberté et comme vulnérabilité. Elle prescrit le comportement qui se déduit de ces deux prises de conscience. La sensibilité qui me fait toucher ces deux vérités de l’autre est une source de la morale, à condition qu’elle ne soit pas formatée par l’idéologie : la pensée systématique qui pose un principe d’abord, auquel la sensibilité se plie.

Comme dans le domaine de l’art, il faut récupérer cette expérience initiale de la sensibilité sauvage, hors catégorie de l’action, pour devenir créateur. Il faut aussi récupérer la sensibilité anté-idéologique pour redevenir moral.

c) La sensibilité peut-elle s’émanciper du langage ?

Le langage contraint la sensibilité à agir :

C’est à travers le langage que nous répondons à la question « qui suis-je ?”. Nous lui donnons pour tâche de reconstituer le fil décousu de notre vie par le récit, cherchant la continuité de temps et de sens que sa grammaire permet. L’histoire d’une vie mise en mots, saisissable, audible, se constitue en une identité , mais que vaut ce récit, est-il à l’image de notre personnalité profonde ? En réalité, nous sommes souvent déçus par nos efforts, infructueux, pour exprimer notre vie intérieure :« ça sonne faux », « ce n’est pas vraiment ça que je voulais dire». Comment expliquer que ces mots soient si froids, si distants, si communs, et donc si peu accueillants à notre vie pourtant nouvelle et intensément vécue ? Le langage est un outil pour la coopération sociale, l’action, le travail, l’organisation spatiale et temporelle de la vie active. Bergson voit dans le langage cette réalité problématique : il nous permet de comprendre et d’ordonner l’ensemble de notre expérience existentielle mais il opère comme un miroir déformant, adéquat pour dessiner grossièrement les contours des choses et non des états d’âme .

Le langage fait violence à la singularité des individus et des pensées individuelles. Il ne connaît que des généralités communes et répétées pour maximiser la compréhension.

Hoffmannsthal, écrivain et dramaturge, explore dans ce texte l’impuissance des mots à transposer l’expérience subjective de la rencontre avec les êtres naturels. Notre sensibilité à la nature ne peut pas trouver dans le vocabulaire l’expression dont elle a besoin. Notre vie subjective ne peut pas trouver les signes adéquats pour montrer sa forme singulière, ses états d’âme propres ; ce texte illustre l’analyse de Bergson.

L’art comme antidote et restauration d’une sensibilité sauvage :

Le propre de l’artiste est de délaisser le langage pour la production matérielle, ou seulement sensible, en regard d’une expérience sensible du monde et du temps. Retrouver une sensibilité libre, sauvage, informe, mais vivante, entièrement investie dans l’instant, est le but de l’artiste et donne le caractère exemplaire de son travail. Il prend le risque de se perdre dans une épreuve insaisissable de sa vie mais ne connaît pas d’autre voie vers l’authenticité.

La découverte de l’intersubjectivité par l’art :

L’artiste n’illustre pas un sens hérité, issu de son patrimoine d’homme ayant appris une langue et donc habité de pensées déjà définies et mises en forme. Il veut être celui qui met en forme la pensée dans un signe, une allégorie, une représentation sensible dont il sera l’auteur original. Il ne répète pas un énoncé ou n’exploite pas une représentation déjà présente dans la culture commune. Il n’est pas l’artisan-accoucheur d’une signification sans enveloppe sensible, son effort créateur établit en même temps l’expression et son contenu. En oubliant ce qu’il sait, il redécouvre la possibilité même d’exprimer et de se faire comprendre de tous. Il y parvient s’il se situe dans le lieu commun à tous, dans le contexte le plus universel. Il risque d’échouer si ses propositions sont trop personnelles, compréhensibles dans un contexte trop étroit.