Morale : action dont je suis l’auteur, que je fais pour réaliser mes valeurs, auxquelles j’accorde une supériorité et dont j’attends un surcroît d’humanité.

La 1ère condition étant posée : l’individu auteur de son action, comment s’assurer que son action suit les bonnes valeurs ? Et mérite le nom de morale ?

-

l’individu auteur de son action : nous y tendons, nous avons vu les limites et les possibilités de se prétendre auteur de son action. Il convient de le devenir en effet même si ce n’est pas gagné d’avance. Je ne suis pas un souverain, totalement lucide et puissant, mais je peux travailler à renforcer mon autonomie. La liberté est une conquête et le moi est une œuvre personnelle en situation ; ce qu’Hannah Arendt présentait comme une existence conditionnée : située et réinventée, la promesse accomplie ou non d’une naissance dans un monde.

-

pour réaliser mes valeurs : les miennes ? Par origine ou par appropriation ? La question est secondaire, nous ne sommes pas des dieux qui créeraient à partir de rien (idée difficile à tenir!) mais des artisans bricoleurs qui faisons du neuf avec du vieux, du singulier avec du commun. Ainsi notre conduite s’appuie sur des valeurs que nous avons reçues, trouvées, sélectionnées et intériorisées, une fois passées à l’examen critique de notre conscience ou à l’appréciation vécue de notre sensibilité.

-

j’accorde une supériorité : je prétends qu’elle est meilleure que beaucoup d’autres, qu’elle devrait être suivie par tous. Certes je suis tolérante mais je pense que tout le monde devrait se conduire ainsi. Je porte donc un jugement moral sur la qualité de la conduite.

Ce jugement moral était même pour Aristote le signe que l’action était bonne : étant approuvée par tous elle se démarquait par sa vertu. L’approbation générale est le signe extérieur en quelque sorte de la valeur de l’action. Mais l’analyse tourne un peu en rond : l’approbation des hommes bons vaut validation des actions, mais qu’est-ce qui fait d’eux des hommes bons ? qu’on loue leur action… ? De ce fait, il faut chercher un autre critère de valeur.

-

j’attends un surcroît d’humanité : l’action doit montrer ses bons effets, pour ne pas paraître arbitraire ou conventionnelle, issue de la tradition ou des intérêts sociaux dominants. Mais il y a là une grande vanité et un grand aveuglement : nous n’avons pas la puissance de maîtriser toutes les conséquences de nos actions car nous ne pouvons connaître toutes les lois et conséquences de ces lois dans notre monde. Faut-il se contenter dés lors de vouloir être bon ? Kant prétend que la bonne volonté seule est en notre pouvoir. Ou bien faut-il penser notre devoir en fonction des conséquences matérielles objectives pour l’humanité et accepter les erreurs imprévues ? Sartre dirait qu’il ne faut pas avoir peur de s’engager même si cela suppose de faire des erreurs parfois. Ce qui est sûr c’est que certaines conséquences sont meilleures que d’autres : la liberté individuelle, la sécurité alimentaire, l’égalité des sexes…sont vécues par les individus comme des surcroit d’humanité joyeuse et féconde.

Ce sont ces éléments de réflexion que nous allons approfondir.

A) Faut-il opposer le bonheur à la vertu ou au devoir ?

Les questions morales sont traitées en philosophie depuis l’origine de la discipline, comment pourrait-il en être autrement ? Ce sont les questions quotidiennes qui se posent à des êtres sociaux, sans cesse en relation les uns avec les autres. Chaque époque, chaque penseur, a produit ses concepts pour penser cette action morale, mais des concepts sont partagés cependant. C’est le cas des concepts de vertu et de devoir. Ces concepts permettent d’élaborer des problèmes moraux, c’est-à-dire des façons de porter un regard critique sur les conduites réellement effectuées par les individus en situation et d’organiser la réflexion. Ainsi, un problème récurrent qui attire notre intérêt est ici l’opposition entre le bonheur et le devoir. Ce problème n’est pas arbitraire comme nous allons le voir mais il n’est pas non forcément pertinent, peut-être faudra-t-il repenser les termes du problème et la justesse des concepts utilisés pour mieux le résoudre … D’abord posons les éléments de cette réflexion, et essayons de comprendre pourquoi les choses se sont construites ainsi dans la culture philosophique.

I) Mise en place des concepts : Bonheur/vertu/devoir et 4éme terme nécessaire : Désir

« Qu’est-ce que le bonheur sinon l’accord vrai

entre un hommes et l’existence qu’il mène ? »

Albert Camus

Bonheur :

Nous avons dit depuis le début de cette réflexion morale que le but de notre action est de prendre la main sur notre existence, d’exprimer notre être et de le renforcer dans la direction qui nous semble la plus appropriée et intéressante, donc lui donner un sens et une valeur. Cette ambition on la nomme plus spontanément souvent : vouloir être heureux, par quoi nous aurions la conviction d’avoir « réussi notre vie », d’avoir accompli un programme signifiant et apaisant. Le bonheur s’impose comme le but le plus recherché par les êtres humains, l’objectif majoritairement écrasant des existences humaines individuelles. Cette « évidence empirique » nous posera beaucoup de problèmes mais pour le moment essayons de voir seulement ce que contient ce concept.

Je disais réussite, accomplissement, réalisation, expression de soi…ce sont des éléments de cette définition recherchée. Le bonheur serait un état d’esprit durable du fait de la satisfaction de nos désirs principaux. C’est une idée générale qui peut nous mettre tous d’accord, même si cette définition contient des questions immédiatement à travailler : état d’esprit ou réalité vécue ? Durable mais combien de temps? nos désirs, comment être sûr que ce sont les nôtres ? Quels désirs pourront être qualifier de « principaux » ? Il faudra répondre à tout cela. Pour le moment retenons que le bonheur est un concept assez naturel : il prend acte de la quête de satisfaction des individus qui voudraient trouver les bons objets ou bonnes activités qui donnent sens à leur vie.

« Une seule hirondelle ne fait pas le printemps ;

un seul acte moral ne fait pas la vertu ».

Aristote

Vertu :

En définissant le bonheur, nous tombons sur le concept de vertu, défini par les Anciens. Ce concept contient l’idée que l’homme est destiné à quelque chose, il est en puissance quelque chose qu’il faut réaliser pour s’accomplir. La vertu est la force de devenir ce qui est le plus humain, ce que chacun porte en soi d’humain. Ainsi l’homme généreux crée les conditions de son développement en plus de faire du bien aux autres, il met en place une relation qui lui permettra d’être satisfait de sa conduite du fait des conséquences sociales et affectives qu’elle améliore. Cela justifiera à ses yeux le petit effort qu’il a fait pour dépasser son égoïsme et le rendra plus ferme encore à l’avenir dans sa générosité. La vertu est donc une conduite qui s’appuie sur le sentiment, la délibération et l’habitude. Elle se renforce par l’éducation de soi-même, elle est d’autant plus facile que les conditions sociales tendent à soutenir cette éducation morale collectivement mais en dernier ressort elle dépend de chacun d’entrer dans ce cercle vertueux.

« Deux choses remplissent mon esprit d’une admiration et d’un respect

incessants : le ciel étoilé au dessus de moi et la loi morale en moi. ».

Kant.

Devoir :

Pourtant certains philosophes et gens ordinaires sont plus sensibles au fait qu’il nous coûterait de bien nous conduire. Quand nous sommes persuadés qu’il faut être généreux, il reste la difficulté de le faire, il faut se forcer, aller contre son premier élan qui serait de n’écouter que son intérêt immédiat ou même son désir pervers ou malsain. Descartes nous a appris que ce sentir libre pouvait nous amener à sacrifier notre jugement. Nous savons ce qu’i faut faire mais nous ne le faisons pas forcément, c’est cela que dit le devoir : « Tu dois » s’affirme en nous, avec force, mais obéir demande de la force d’âme et de la constance. La règle cependant est en nous, dit ce concept, ancrée dans notre nature raisonnable, un point fixe auquel nous revenons sans cesse et qui contient la vérité de notre vie morale. Le devoir s’impose à la volonté, il ne garantit pas le succès : peut-être notre volonté ne la prendra pas pour règle, peut-être elle la prendra mais les conséquences dans le monde ne seront pas celles qu’on pensait ou voulait, cela ne dépend plus du devoir ni de la bonne volonté. Ce concept de devoir est plus tragique, plus désespérant mais il ets très présent dans la pensée moderne.

« Le désir est l’essence même de l’homme, c’est à dire l’effort

par lequel l’homme s’efforce de persévérer dans son être. »

Spinoza

Désir :

En suivant ces concepts nous avons vu que le désir est essentiel : il est la source de l’action pensé comme étoile à atteindre ou au contraire comme ennemi à abattre. Il est au coeur de la problématique morale : faut-il l’éradiquer, le réformer, l’éduquer ou le rétablir dans sa primauté ? Pour commencer disons seulement que le désir est une tension vers un but dont on pense qu’elle disparaitra si une conduite habile se déploie avec succès. On s’attend à ce que le désir s’éteigne avec sa satisfaction. On prévoit qu’un plaisir suivra cette quête aboutie : soit soulagement soit exaltation.

2) Compréhension des oppositions traditionnelles :

1. Ce qui dépend de nous et ce qui n’en dépend pas :

Nous avons déjà traité le problème de la difficulté à être auteur de sa conduite, c’est une finalité et non un donné ; la liberté est un processus de libération qu’il nous faut mener à bien habilement et intelligemment, et jamais elle n’est acquise pour toujours. Cependant, cela dépend de nous : la connaissance de soi, la lucidité sur les illusions de sa propre conscience, sur les effets de son orgueil, il dépend de nous de les cultiver. Seule la connaissance m’assure d’une action dont je suis la cause, non spontanément, mais en suivant les déterminations compréhensibles de ma volonté. Parmi elles la délibération rationnelle et raisonnable dont je suis capable prend sa place bien sûr , être quelque chose n’est pas forcément obscur. Cela est acquis : il dépend de nous d’être plus savant, plus lucide, de prendre conscience de plus en plus de cette condition de l’action qu’est notre subjectivité.

Mais cette faculté de connaître n’abolira jamais des fores qui nous dépassent ou des volontés qui nous ignorent. Comment faire que celui que j’aime cesse d’être indifférent..? Certes je peux déployer des trésors de séductions mais in fine je n’agirai pas avec certitude sur son affectivité. De la même façon, les lois biologiques s’imposent à moi avec force, la maladie par exemple s’imposera à moi, je n’y pourrai rien ; dans ce cas la connaissance sera tragique et non efficace. Il est absurde de lutter contre des forces qui nous dépassent, la seule attitude pertinente est de développer une sagesse du renoncement ou du détachement. Faire la part des choses selon cette frontière est le conseil que nous donnent les Stoïciens : pour ne pas cultiver le malheur, cesser de désirer ce qui ne dépend pas de nous. Descartes reprendra cette idée dans le Discours de la méthode, 3ème partie : son précepte affirme qu’il faut « toujours chercher à se vaincre que la fortune, et changer ses désirs que l’ordre du monde ».

Bien agir serait donc agir dans la mesure du possible, sur des réalités qui dépendent au moins en partie de nous, ce qui nous donnerait l’espoir de réussir. Il y aurait quelque chose de pervers à commander ce qui ne dépend pas de nous, ainsi Freud dénonce dans le Christianisme l’injonction d’ « aimer son prochain comme soi-même » car il est inhumain d’aimer tous les autres et impossible de commander d’aimer à quelqu’un. Un tel commandement n’est pas une stimulation qui pousserait à se dépasser mais une condamnation à coup sûr d’un crime dont nous sommes pourtant innocents : éternels pêcheurs dit la religion à propos des hommes, demande incompatible avec la condition humaine, répond Freud, ce qui ne laisse aucune chance à l’individu.

On pourrait cependant faire quelques objections : ce qui dépend de nous est-il si bien connu ? Peut-on en être si sûr ? Après tout l’histoire des hommes est celle de continuels dépassements de l’impossible. On comprend que les Stoïciens aient développé une sagesse du renoncement, ils voyaient mourir leurs enfants sans rien pouvoir faire, incapables de les soigner. Heureusement que d’autres ont pensé pouvoir dépasser cette impuissance par la connaissance et l’expérience. Il faudrait donc être audacieux pour dépasser cette limitation provisoire et non définitive. On pourrait concéder cela mais il y a un risque à le faire : celui de croire que tout est en notre pouvoir. Il serait alors impossible de sortir de cette illusion démiurgique, celle qui consiste à croire qu’un Dieu sommeille en l’homme, comme « maître et possesseur de la nature », disait Descartes, car Dieu justement lui garantit une connaissance parfaite et une volonté en accord avec elle. C’est un risque car le désir s’en trouvera alimenté d’une façon grandissante, sans borne de droit mais constamment déçue dans les faits. Du point de vue subjectif, est-il préférable de renoncer à ses désirs ou d’attendre hasardeusement qu’ils soient satisfaits ou non ?

Cette distinction conceptuelle est donc importante, elle rend problématique la quête du bonheur. Elle donne à la vertu un programme minimal, et au devoir une inconsistance anthropologique. Nous verrons ces 3 points successivement.

2. Illusion imaginaire :

On perçoit déjà dans notre précédente analyse une autre opposition traditionnelle : entre la pensée réaliste et l’imagination. Et plus encore, la méfiance vis-à-vis de l’imagination : Pascal la nommait « la folle du logis », celle qui déraisonne, qui projète son délire, qui aveugle. Descartes pensait qu’elle était surtout compositrice sans schéma d’ensemble : elle inventait une image à partir de morceaux de perceptions d’ici et là, mais la composition n’avait aucune valeur pour lui. Au mieux elle produit du beau, au pire du faux. Dans le cadre de notre action morale, l’imagination est dangereuse : elle est susceptible de nous tourner vers un but qui n’existe pas, un mirage, un faux-semblant. Ou bien de parer de qualités illusoires des buts de ce fait méconnaissables , ce qui nous promet de belles déceptions. L’imagination nous porterait donc vers l’impuissance ou la déception. Il y aurait une rectitude à acquérir afin de bien vouloir (vouloir en accord avec nos valeurs et les inscrire dans le monde ). Pour vouloir ce qui est accessible et s’en donner les bons moyens, l’imagination serait un obstacle. Mais pourquoi croie que l’imagination a ce pouvoir d’obscurcir la pensée ou de la dévoyer ? Pourquoi croire qu’elle nous mènerait à la déviance ou l’échec nécessairement ?

C’est qu’elle s’alimente à un certain nombre de croyances profondément ancrées en nous. Les représentations que nous avons de la puissance de l’homme ( sa faculté intelligente et technique), de sa place dans le monde, de la nature de son histoire (progrès ou non)…sont autant de présupposés idéologiques qui créent les conditions de la production imaginaire individuelle. Ainsi les individus du moyen-âge ne désiraient pas la même chose que nous, or si l’imagination était une faculté de l’invention totale à partir de rien, ils auraient dû le faire. Une femme stérile se contentait de prier pour que Dieu lui concède enfin un enfant, elle puisait dans les histoires bibliques pour nourrir modérément ce désir d’enfant. Quand l’imagination oublie qu’elle est fiction, quand elle pense qu’elle ne fait que s’avancer sur le résultat, elle devient une source de souffrance beaucoup plus grande. Elle prend en effet la place de la réalité et donne la sensation d’une injustice quand ce qui n’est que son faux-semblant se dérobe. Or penser que l’homme est tout-puissant est une illusion, un faux-semblant, pour reprendre notre exemple, l’homme technicien qui applique un savoir-faire pour remédier à la stérilité par exemple, n’est pas un dieu tout puissant qui agit sans défaut et sans échec. Oublier cela c’est subir une imagination pernicieuse.

Les moralistes sont très sensibles à cela et nous mettent en garde : si vous voulez agir moralement, ne subissez pas votre imagination, maîtrisez-la. Cependant ils sont aussi conscients que l’individu nécessite des motivations, des énergies pour agir, des forces qui soulèvent les peurs et les réticences que tant d’échecs induisent. Comment se passer de l’imagination ?

3. Illusion solipsiste :

La quête d’un sens à sa vie, la volonté d’être libre et d’user de sa liberté pour donner de la valeur à sa vie, ainsi présentée la conduite morale pourrait sembler une entreprise personnelle, individuelle. Au point que Kant par exemple prétend que la bonne volonté suffit, les conséquences sur les autres ne doivent pas forcément m’être imputées si je ne les connaissais pas d’avance. Je dois me décider seul, et agir en suivant la raison morale qui me commande d’être cohérent avec ce que je vois être le Bien. Dans un autre contexte doctrinal, la quête du bonheur est aussi une affaire privé, c’est même la source de cette séparation entre public et privé, personnel et politique : à chacun son bonheur, et la possibilité de le rechercher à sa façon. La morale est une conduite dont nous sommes responsables, le siège de cette responsabilité c’est notre conscience et notre raison avec les obligations qu’elles nous donnent à nous-mêmes. Bien sûr cette conduite prend acte du respect dû à autrui, mais l’individu moral le fait à partir de son sens de l’autre ou de sa représentation des limites que sa présence lui impose. Il est facile, en effet de tomber dans ce solipsisme moral : moi, comme référence, source et résultat de mon action morale.

Cependant cette présentation pose problème : si l’autre est mon souci, il doit être présent autrement qu’en image mentale. Si l’autre m’impose des limites, il est nécessaire que nous les discutions ensemble. Si je suis conduite par le respect, il faut qu’autrui me dise ce qui l’humilie. Les controverses morales existent, malgré ma bonne volonté et ma bonne conscience. La réussite de ma conduite demande une approbation extérieure, sans quoi les mots prennent la place de la réalité, la fiction morale s’installe.

4. Caractère éphémère :

Les analyses que nous venons de faire mettent en évidence une chose importante : rien n’est acquis définitivement, ni la certitude de bien faire, ni la maîtrise des désirs, ni la possibilité d’agir, ni les bonnes conséquences d’une conduite éprouvée. Le temps imprègne notre vie psychique, l’oriente mais tolère aussi des ruptures. Le temps change les interprétations spontanées des individus situés et redéfinit donc les façons d’éprouver l’irrespect par exemple, ou réajuste le sentiment de l’intolérable. La frontière entre le privé et le public connaît aussi des aménagements. Ni le désir d’être bon, ni la sensation d’être heureux, ni le courage de rester vertueux, ne sont solidement ancrés dans la réalité individuelle, le temps menace : il efface les convictions, tempèrent les ardeurs et oublie l’urgence. La question de la durée est essentielle dans la vie morale : comment garantir qu’elle survive à quelques exploits ?

3) Tentatives de résolution :

a) Le bonheur est-il la récompense de la vertu ?

Le mot vertu est un mot ancien, d’usage réduit aujourd’hui, nous avons vu plus haut son sens rigoureux. Elle désigne une bonne conduite, réalisant une nature humaine universelle. Le bonheur est-il le signe de l’accomplissement de l’homme ? Un accomplissement vertueux ?

Il y a ici plusieurs questions à traiter : le bonheur est-il le même pour tout le monde ? Seuls les individus vertueux sont-ils heureux ? La quête du bonheur donne-t-elle un sens à l’existence ou est-ce le moyen pour une fin plus haute ?

Nous sommes partis de la définition suivante : Le bonheur serait un état d’esprit durable du fait de la satisfaction de nos désirs principaux.

D’abord faisons un rappel : la définition d’un mot est une idée générale, et non un exemple de cette catégorie générale.

Définition du mot « table » : Meuble à plateau horizontal posé sur un ou plusieurs pieds / Exemples ci-dessus de tables réelles : elles ne se ressemblent pas dans leur forme ou matière, mais elles illustrent la définition à leur manière. Si elles ne respectent pas les caractères généraux alors ce ne sont pas des tables.

De la même façon : le mot « bonheur » a une définition générale, mais les réalisations pourront être particulières, si c’était le cas il n’y aurait rien d’étonnant. Mais est-ce vraiment le cas ?

D’abord, comment avons-nous établi cette définition ? Elle est censée rendre compte d’un usage du mot communautaire, la signification du mot retenant ce que cette communauté culturelle et linguistique saisit d’une expérience humaine identifiable et partageable. Le sens du mot est la somme des perceptions et interprétations auxquelles un moment de notre vie a donné lieu, en écho à un moment identique vécu par le groupe de locuteurs auquel nous appartenons. La langue commune nous permet d’organiser et de comprendre nos expériences de façon collective. Donc le sens des mots n’est pas arbitraire (contrairement à sa forme sensible). Nous pouvons donc chercher l’expérience commune aux hommes qui parlent du bonheur, qu’elle est-elle ?

Elle n’est pas réductible à la satisfaction ponctuelle d’un désir, nous parlerons plutôt alors de contentement, satisfaction. Le bonheur est plus ambitieux : il englobe davantage de désirs, il les assume et les accomplit pour prétendre se manifester. Je veux dire par là qu’un seul désir satisfait ne me suffit pas à me déclarer heureuse, une hirondelle ne fait pas le printemps dit Aristote à ce sujet. Donc quantitativement, le bonheur est la satisfaction de plusieurs désirs : matériel, sentimental, professionnel, politique.

Nadia et Guillaume, Le miracle au coeur de la catastrophe, Le bureau des légendes Saison 5.

Nadia et Guillaume, Le miracle au coeur de la catastrophe, Le bureau des légendes Saison 5.

Certes, il n’est pas facile d’établir cette affirmation : on peut imaginer un homme heureux dans un pays en guerre, parce qu’il connaît un grand amour par exemple. On peut imaginer un homme pauvre et heureux parce qu’il est reconnu comme bon par sa communauté… C’est ce que l’on dit en effet mais faut-il l’accepter naïvement ? L’amoureux en temps de guerre est comblé car cet amour lui permet aussi d’oublier la guerre, souci majeur, menace constante, qui crée une urgence et rend ce miracle si important. Quand la paix sera revenue, il prendra sa place dans une équation personnelle où peut-être il n’aura pas la même valeur. Cela nous amènera à réfléchir sur la question du bonheur comme état d’esprit.

Le pauvre heureux pose un autre problème : croire cela c’est entrer dans la pensée stoïcienne c’est-à-dire tenter d’être heureux dans n’importe quelle circonstance et par soi seul. Il y a là une illusion et une tromperie politique : la pauvreté est du ressort de la vie sociale et politique, il ne dépend pas de nous seul d’être pauvre. Oublier cela c’est exonérer la politique de ses devoirs : garantir une justice suffisante pour donner les moyens de vivre à chaque membre de la communauté. Cela nous amènera à réfléchir sur la question du bonheur comme situation objective.

On serait donc d’accord pour désigner par le mot bonheur un état de satisfaction durable et complexe, qui suit la réalisation de nos désirs. Bien sûr il s’agit des désirs qui comptent et non de petites envies qui peuvent certes provoquer des frustrations si elles ne sont pas assouvies mais dont on se console par autre chose ou par un délai supplémentaire. Dans la mesure où les désirs expriment quelque chose de nous, de ce que nous voulons devenir, chacun d’eux contient une perspective d’accomplissement décisif pour nous. L’ensemble crée le tableau final où nous voulons nous découvrir.

Il est donc nécessaire de faire la différence entre un désir, qui compte, et une envie qui nous mobilise superficiellement. Le critère d’évaluation est une première question : à quoi se fier pour faire cette différence ? Une évaluation rationnelle nous le permettra-t-elle ? Ou simplement une sensation ?

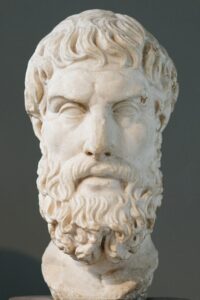

Épicure nous propose un critère pour vérifier l’authenticité et la valeur de nos désirs qui ne peut faillir : le plaisir. Un bon désir est un désir dont la satisfaction ne sera pas décevante, ce qui permettra de vérifier qu’il était important ; et qui ne crée pas de nouvelles inquiétudes, ce qui permettra d’attester de sa qualité de fin. Un bon désir engendre un plaisir par sa satisfaction, et rien que cela : aucun mal conséquemment à elle, aucune tension mais au contraire une paix propre à la restauration d’un état momentanément déséquilibré. Le plaisir opère donc comme un signe, une marque de réussite, mais ce plaisir est celui qu’il est simple d’obtenir sur le modèle de la satisfaction d’un besoin naturel. Manger un bout de pain quand la faim nous tenaille fait plaisir, il n’y a aucun doute, et cette satisfaction n’engendre pas une nouvelle douleur. Manger un hamburger pendant le confinement peut sembler faire plaisir, en réalité il engendre soif et acidité gastrique, à long terme surpoids, ce qui fait une kyrielle de douleurs pour un plaisir apparent mais trompeur.

Etude du texte d’Épicure.

Vous trouverez ci-dessous une explication de texte bref d’Épicure. Dans Textes étudiés vous trouverez un extrait plus long avec un commentaire plus long aussi sur l’ensemble de la pensée d’Épicure. Dans le cours à la suite, je ne retiens que l’essentiel pour la logique de mon parcours.

Épicure nous propose une morale de l’indépendance absolue, dans toutes les circonstances de la vie individuelle et collective. La vie de l’homme est brève, il ne saurait attendre que les « choses s’arrangent », que la politique « s’améliore ». C’est maintenant qu’il faut être heureux, nous ne maîtrisons pas le temps, les forces naturelles, la volonté des autres, autant de sources de souffrance auxquelles il ne faut pas s’exposer. Recherchons ce qui est à notre portée, soyons lucides sur ce qui est accessible, mesurons les efforts pour les obtenir de peur que ceux-ci ne soient pas plus coûteux que la frustration. Faisons un calcul raisonnable et pragmatique de ce qu’il convient de rechercher et comment.

Berthe Morisot

Le cerisier

Berthe Morisot, Le cerisier : La simplicité de la vie comme source de satisfaction.

Voilà bien de la sagesse, n’est-ce pas ?! Le raisonnement convainc, en toute logique mais…ce mode de vie n’est guère tentant. Il demande bien des sacrifices, des renoncements, de ce qui nous attire. Bien sûr nous risquons la tristesse et la souffrance, la déception et la désorientation, mais le vide est-il préférable ? Épicure prône la simplicité mais cela est-il suffisant pour un être culturel, complexe, nourrit de symboles et d’espérances multiples ?

Cette philosophie ignore superbement une donnée anthropologique majeure : la technique, signe de nos ambitions soutenues par notre intelligence. Collectivement nous créons de nouvelles formes d’humanité augmentée d’une puissance technique. Nous naissons dans le monde, dit H.Arendt, pas dans la nature, c’est-à-dire dans un lieu construit pour nous par les autres et contenant les valeurs culturelles qui donnent une identité historique, changeante, à notre société. Cela réajuste constamment nos possibilités immédiates en tant qu’individus. Ce qui est possible simplement est sans cesse transformé au cours du temps, ce concept de simplicité est plus complexe qu’il n’y paraît.

Nous avons vu hier la pensée d’Épicure, matérialiste de l’Antiquité, appliquant aux hommes un raisonnement jusque là utilisée dans les sciences physiques uniquement. Pour lui le plaisir, sensation naturelle de soulagement après la tension du besoin, doit nous servir de guide pour mener notre existence. Ce qui procède de l’exercice de l’imagination est un artifice inutile et nuisible, il nous détourne de notre seule et légitime aspiration : le bien-être, la paix, la tranquillité, que seule une conduite simple et mesurée nous donne. Par exemple, se laisser guider par le sentiment amoureux est une faute morale : l’amour est un sentiment artificiel et nuisible puisqu’il nous fait croire que notre paix dépend d’un autre qui peut tout sur nous.

Epicure dans son jardin, le bonheur des désirs naturels satisfaits.

Cette pensée est critiquable à plus d’un titre : le plaisir ne peut être un guide. Cela impliquerait qu’il connaît les bonnes fins, les objectifs à atteindre qui nous rendraient forcément heureux. Il serait le signe d’un bon choix. Bien sur Épicure pense qu’il faut se faire aider par la raison : elle prend acte du fait qu’un moyen utilisé est efficace ou non, s’il crée des souffrances ou pas. Mais ces idées sont critiquables : le plaisir n’est pas discriminatoire, il accompagne n’importe quelle conduite, il s’éprouve dans des contextes et des conduites très diverses. Pour peu qu’on ait fait un effort, qu’on ait attendu la réalisation de quelque entreprise, nous voilà soulagés et le plaisir s’en ressent. Tout fait plaisir, il est l’expression d’un accomplissement et non d’un choix.

Saint Augustin dans ses Confessions racontent sa vie de débauché avant de se convertir, il présente le désir comme une errance, un vagabondage de désir en désir, trompé par le fait que tout désir accompli procure un plaisir. Il est certes parfois amer ou décevant, addictif ou avilissant, mais il nourrit l’idée que le prochain sera meilleur. Il écrit : « l’amour de Dieu est le moteur de l’homme. Problème : l’homme ne le sait pas. Il s’attache aux premiers objets qui lui tombent sous la main : une femme, de l’argent, la musique, la souffrance ». Pour sortir de ce cercle infernal, il trouve un objet absolument parfait qui met fin à sa quête : Dieu. Ce faisant il choisit de sortir d’une condition humaine banale, mondaine, pour vouer sa vie à un objet purement spirituel. Si nous ne choisissons pas cette voie, il nous faut trouver aussi un critère différent du plaisir pour sortir de l’errance, Kant va nous proposer une autre analyse.

Il faut apprendre à être heureux : Etude de texte de Kant dans Textes étudiés

Kant s’inscrit dans une pensée morale très longue. Depuis Aristote le bonheur est au coeur de celle-ci : est-il la fin ou la condition de toute vie morale ? Doit-il guider notre vie ou bien est-il seulement une récompense de notre vie vertueuse ? Il ne faut pas oublier que cette réflexion sur le bonheur se fait dans ce cadre.

Kant prétend partir d’une idée populaire du bonheur, une expérience commune aboutissant à une idée que nous comprenons tous étant donné que nous partageons cette expérience. Mais précisément quelle expérience ? Celle d’un bien-être durable apporté par la satisfaction de nos désirs majeurs. Le problème est que nous croyons la faire, nous croyons nous y installer mais nous nous trouvons rapidement déloger ! Après avoir fait des efforts pour obtenir ceci ou cela, nous pensons que nous allons en profiter durablement, mais nous sommes déçus ou emportés vers autre chose d’aussi impérieux à nos yeux, aussi décisif, pour restaurer ce bien-être. L’expérience effectivement faite est bien celle-là : l’imperfection des situations construites par notre action en vue d’être heureux et donc de notre état d’esprit aussi. Nous sommes souvent la cause de cette déception : nous avons ignoré les conséquences de nos choix, nous avons imaginé que la possession des biens par exemple allait nous donner une grande et parfaite sécurité, or elle apporte avec elle sa suite de maux et d’inquiétudes.

Kant retrouve ici des accents de Spinoza dans le Traité de la réforme de l’entendement :

« I. Le bien que les hommes désirent ordinairement

1. L’expérience m’ayant appris à reconnaître que tous les événements ordinaires de la vie commune sont choses vaines et futiles, et que tous les objets de nos craintes n’ont rien en soi de bon ni de mauvais et ne prennent ce caractère qu’autant que l’âme en est touchée, j’ai pris enfin la résolution de rechercher s’il existe un bien véritable et capable de se communiquer aux hommes, un bien qui puisse remplir seul l’âme tout entière, après qu’elle a rejeté tous les autres biens, en un mot, un bien qui donne à l’âme, quand elle le trouve et le possède, l’éternel et suprême bonheur. »

La démarche de Spinoza est la même : j’ai essayé de rechercher le bonheur parce que cela s’imposait à moi comme une fin légitime et bonne, j’ai choisi les objets traditionnels associés aux bonheur : argent, honneur, plaisir, mais j’ai été déçu. Il reste à déterminer quel objet ne sera pas décevant. Spinoza le trouve dans la vérité, la connaissance, et la construction d’une société dans laquelle celle-ci soit accessible à tous.

Kant développe un raisonnement semblable mais aboutit à une autre conclusion : ce ne sont pas tant les objets désirés par les hommes qui seraient aberrants, c’est la nature humaine qui est trop limitée. Le plaisir est une expérience positive, cela ne fait aucun doute, mais même cette expérience sensible, passive, peut donner lieu à des effets négatifs, comme le disait déjà Épicure : multiplier une expérience agréable peut devenir une torture, l’excès transforme le plaisir en souffrance. Ce n’est pas ici le plaisir qui est en cause mais le jouisseur qui n’a pas compris que sa sensibilité ne tolérait pas l’intensité, la répétition mais demandait de la nouveauté et de l’abstinence pour être demain peut-être à nouveau réceptive. Kant développe ainsi sa démonstration à propos de tous les objets de désir ordinaire, on est cependant surpris qu’il englobe dans ces derniers la santé et le savoir. Ces buts sont valorisés par la tradition comme étant moins superficiels, moins périssables, inaccessibles à l’excès ou la dépréciation. Or Kant les associe au plaisir, à la richesse et aux honneurs. Pour lui, la finitude humaine les rend aussi dangereux : trop savoir ne permet pas de tout faire, la lucidité est parfois contemporaine de l’impuissance et nous souffrons de contempler l’ impossibilité d’agir pour remédier à un problème alors que nous savons théoriquement ce qui pourrait le résoudre. D’une certaine façon Kant rejoint l’idée de la vanité humaine propre à la pensée religieuse du 17ème, illustrée dans les tableaux de ce siècle : les symboles du savoir sont mêlés à ceux du plaisir, comme illusions de notre grandeur.

Mais que faire alors pour Kant ? Si le bonheur ne nous est pas accessible, faut-il y renoncer ? Il semble impossible de demander cela aux hommes, autant leur dire que leur vie est un calvaire, il faut bien qu’il le cherche ce bonheur, qu’il y croit un peu et le recherche beaucoup ! Oui, en effet dirait Kant mais lucidement : il ne dépend pas de nous qui sommes faibles et limités. Kant prépare par cette analyse une approche du devoir : le bonheur n’est pas accessible par notre seule volonté, la chance intervient, l’échec est toujours possible, il nous arrivera d’être heureux mais jamais pour de bon et durablement. De ce fait, il convient de faire son devoir, ce que ma raison de donne comme fin solide et universelle (nous verrons cela plus loin). Retenons que pour lui le bonheur n’est pas la fin de la vie morale.

b) Vertu comme tension, pas un état ou un caractère :

Nous avons établi deux points : le plaisir n’est pas un mal mais il n’est pas un guide. Le bonheur n’est pas impossible mais il n’est pas certain. Ces deux points ne font pas l’unanimité mais tout de même un large accord parmi les philosophes. Nous avons suivi l’analyse de Kant et sa conclusion est cella-là : il faut essayer d’être heureux, c’est nécessaire, sans quoi l’existence est une souffrance dont on risque de se venger sur les autres. Les malheureux nourrissent du ressentiment ! Mais tout miser sur le bonheur alors qu’il ne dépend pas de nous entièrement, ce n’est pas acceptable pour lui.

On pourrait bien sûr soulever une objection : nous sommes nombreux à accepter notre condition imparfaite et à profiter des possibilités même limitées que nous donnent l’existence humaine. Dans la définition du bonheur qui ouvre le texte étudié, Kant pose l’idée que par « bonheur » nous pensons une expérience durable, ce caractère est peut-être excédentaire : que signifie durable ? Combien de temps ? Tout le temps ? On peut reprocher à Kant de tenir pour commun ce qui ne l’est pas. Il arrive à la conclusion que le bonheur ne dure pas car il le voudrait constant, on pourrait lui reprocher sa naïveté : la condition humaine se satisfait d’un temps limité, il n’en est pas moins satisfait. Avoir été heureux n’est pas une expérience négative, je me nourris de ces réussites, j’y puise une force qui me permets de le faire à nouveau, je suis bien loin d’un échec ou une déception comme dirait Kant. On retrouve ici les Stoïciens, dont faisaient partie Épictète et marc-Aurèle.

« Le présent est en effet la seule chose dont on peut être privé puisque c’est la seule qu’on possède, et que l’on ne perd pas ce que l’on n’a pas. »

Marc-Aurèle Pensées, livre II, chap. 14.

Celui qui voudrait être un oiseau dans les airs est fou, son expérience ne nous amène pas à lamenter notre condition et à en déduire que le sort de l’homme est bien triste ! De la même façon, celui qui veut un bonheur durable est insensé, l’être humain ne connaît que le présent sur lequel il agit, ce qui déjà suppose de maîtriser beaucoup de choses (c’était notre discussion plus hait sur la liberté), le reste ne dépend pas de lui. Quand bien même je prépare aujourd’hui le futur, la valeur de cette préparation emplit mon présent de sens et de valeur, sans quoi je serais beaucoup moins actif. Le présent est toute ma vie dit Marc-Aurèle, les autres dimensions du temps sont des représentations qui s’y nourrissent et le nourrissent. Il était nécessaire d’apporter ce complément à l’analyse de Kant.

Mais il n’en reste pas moins que notre conduite ne peut être seulement guidée par la quête du bonheur. Le plus grand égoïste en fait rapidement l’expérience : il s’attache aux autres, à ses enfants par exemple, il restreint ses plaisirs pour leur assurer une vie décente ; il veut faire croire ses richesses, il doit dés lors tenir compte de ses associés ou ses collègues de travail ; il veut vivre à son aise, il doit donc respecter des règles morales pour jouir d’une réputation qui ne viennent pas entacher son existence sociale…Quête du plaisir et quête du bonheur sont limitées par autre chose qu’elles mêmes : volontairement ou non, disons plutôt d’une volonté active ou passive.

Faire son devoir serait le dernier mot de la vie morale ?

Si le plaisir ou le bien-être ne suffisant pas à déterminer notre conduite, ces intérêts pourtant très puissants laissent la place à un mobile différent issu de notre réflexion rationnelle. Le devoir est l’injonction que nous donne notre propre raison, qui s’impose à nous car elle est parfaitement cohérente. Kant en donne la formulation suivante :

« Agis de façon telle que tu traites l’humanité, aussi bien dans ta personne que dans toute autre, toujours en même temps comme fin, et jamais simplement comme moyen ».

Cette formule concentre l’idée même de la morale : si je pense déterminer par moi-même ma conduite, je le fais conscient de la nature libre de l’homme dont je ne suis qu’un exemple, dés lors comment nier cette même caractéristiques aux autres ? Si je proteste contre un comportement qui m’affecte indignement, comment croire que cela pourrait être pratiqué sur quelqu’un d’autre sans les mêmes conséquences ? Kant ne prescrit pas un contenu à la morale, il nous demande seulement d’être cohérent avec notre prétention morale. Il nous faut donc passer au crible de cette formule tous les principes que nous donnons à notre conduite. La dimension universelle est décisive : ce que nous déterminons comme juste, honnête…humain doit être respecté en toutes personnes. De ce fait Kant reformule le devoir en ces termes :

« Agis uniquement d’après la maxime qui fait que tu puisses vouloir en même temps qu’elle devienne une loi universelle. »

Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs

Cette analyse kantienne est très célèbre et solide bien sûr, mais elle a des faces cachées. Benjamin Constant en a révélée une. Une fois notre devoir accompli, qu’en est-il des conséquences ? Sont-elles forcément bonnes ? Kant répondrait que seul compte la bonne volonté, le reste est trop complexe a maîtrisé, on veut faire le bien mais le monde a sa logique (on retrouve ici un peu l’analyse de Pascal dans la cours sur la Justice, les hommes sont injustes donc même la justice peut tourner mal). Il faut essayer de maîtriser ce qui est en notre pouvoir bien sûr mais nous ne sommes pas tout-puissants. En tout état de cause, il faut tenir ferme en ses principes s’ils sont cohérents avec l’essence du devoir que nous venons de poser.

Prenons un exemple fameux : nous devons toujours dire la vérité, ne jamais mentir, dit Kant. Ce qui justifie ce devoir est le fait que nous ne devons pas utiliser autrui (lui mentir pour servir nos intérêts, ou pour ne pas subir le désagrément de sa mauvaise humeur, de son ressentiment, de sa souffrance même). Rien ne justifie le mensonge, seul l’intérêt matériel ou psychologique l’explique de façon immorale (c’est-à-dire égoïste ici). Dans la pratique dit B. Constant il faut parfois mentir : si la police d’un état injuste me demande si mon ami juif s’est réfugié chez moi, je dois mentir s’il y est effectivement et ne pas le livrer. Kant refuse cette conclusion : matériellement cela ne permettra peut-être pas de sauver votre ami au contraire, les conséquences ne sont pas maîtrisables. Cet exemple montre à quel point la rigueur rationnelle est parfois monstrueuse, comment prétendre bien se conduire ainsi?! La valeur d’humanité que prétend respecter Kant est ici manifestement bafouée !

P. Singer s’inscrit dans la lignée de Kant mais évite la conséquence aberrante de son intransigeance. Singer nous demande d’être cohérent avec nos propre principes, et pour cela la raison est nécessaire. Mais l’établissement de ces principes est plus raisonnables : elle demande qu’on établissent les règles humaines par expérience et pratique du monde.

Il est impossible de réduire la vie morale à l’exercice de la bonne volonté, les conséquences pratiques de cette conduite sont déterminantes : comment affirmer que la volonté est bonne quand elle engendre des conflits, des crimes ou des injustices supplémentaires ? Certes nous ne maîtrisons pas toutes les conséquences de notre action mais c’est une faute d’ignorer les conséquences effectives qui sont devant nous. Il convient donc de mentir à une brute pour éviter des coups, de ne pas être loyal avec un criminel, de ne pas être généreux avec un racketteur, etc. Cependant il ne faudrait pas jeter le bébé avec l’eau du bain…comme dit le dicton populaire. La raison est nécessaire pour avoir une action cohérente et universalisable en complément de l’attention aux conséquences matérielles et sociales de notre conduite. Elle est indispensable pour éviter le pire !

B) Pourra-t-on s’accorder pour éviter le mal ?

I) Une morale cohérente ou minimaliste :

Suivons un moment la pensée de Peter Singer, philosophe américain, contemporain. Comme Kant, Singer part du fait que nous avons des principes pour donner valeur et dignité à notre conduite. La quête de notre bonheur est le moteur quotidien et presque naturel de notre vie mais elle n’exclut pas de le faire dans la dignité. Il faut parfois mettre le bonheur un peu à l’écart pour oeuvrer à une vie plus humaine dans laquelle le bonheur retrouvera toute sa place et son innocence. Singer diffère de Kant au moment de savoir ce qui est vraiment bon. Kant prétend que seule la bonne volonté est qualifiable ainsi, Singer affirme que les effets de sa conduite la détermine bonne ou non a posteriori en plus de la bonne volonté.

Singer analyse la conduite des individus riches de la société occidentale envers la population pauvre du monde. Il pose un jugement moral : il cherche à savoir si leur conduite est bonne, moralement louable. Cela implique :

-

que toute conduite peut être jugée moralement, donc qu’elle contient une part de responsabilité de chacun,

-

qu’il y a une bonne conduite à laquelle les autres peuvent être comparées, mais laquelle ?,

-

qu’il aurait été au pouvoir de tous d’agir de la sorte.

-

qu’il est au pouvoir de tout homme d’agir librement (mais nous avons déjà établi ce fait).

Reprenons l’exemple de Singer : la pauvreté existe, elle sévit sur la planète d’une façon très cruelle et tue des individus par la famine ou les maladies qu’elle engendre.

-

D’abord, il établit qu’en effet nous avons une part de responsabilité dans la situation qui a des conséquences sur les autres. Il faut l’entendre de deux façons : nous avons contribué collectivement à la répartition ou l’absence de répartition des richesses. Nous n’avons peut-être pas cela en tête, mais notre inconscience n’est pas inéluctable : nous avons les moyens de savoir comment les choix politiques et économiques se répercutent sur les populations d’autres pays. Par exemple nous savons que l’exploitation des populations du Bengladesh permet de maintenir des prix bas dans l’industrie du textile, et cela au mépris de la sécurité matérielle et alimentaire des travailleurs. De plus, nous sommes autrement responsables si nous ne faisons rien pour aider les êtres humains en question par nos dons à survivre alors que nous connaissons leur situation de précarité. Des campagnes d’information sont à présent fréquentes et documentées, nul n’en ignore…De ce fait le premier point est établi : nous choisissons d’aider ou non les plus pauvres et nous sommes responsables des conséquences de nos choix, avant et après leur pauvreté. Dans ces conditions tout est réuni pour que notre conduite puisse être jugée moralement.

-

Ensuite la question était : y a-t-il une bonne conduite ? Une seule qui puisse être louée moralement ? Ne pourrait-on pas affirmer que la morale étant personnelle, n’étant pas requise par la loi, elle reste à la discrétion de chacun. S’il me plaît d’être égoïste il se peut que cela déplaise à certains mais aucune loi ne me l’interdit. Singer ne prétend pas en effet « faire la morale » aux autres, en plus d’être arbitraire, cela serait inutile ; simplement il met en évidence l’incohérence personnelle de cette conduite. Il prend l’exemple de l’enfant dans la fontaine : imaginons qu’un professeur d’université traverse le parc qui mène à sa salle de classe, s’approche du bac d’une fontaine autour de laquelle ne se tient personne et voit un enfant très jeune, tête dans l’eau, il est évident qu’il entrera vite dans ce bac et sortira l’enfant, le sauvant ainsi de la noyade. Il ne pensera pas : qu’il n’est pas le père de cet enfant, qu’il a de nouvelles chaussures et qu’elles seront abîmées par l’eau, qu’il va se mettre en retard pour son cours…non, simplement il sauvera l’enfant. Qui ne le ferait pas ? De cela Singer conclut qu’aucun prétexte ne permet de justifier que ce que nous faisons pour l’enfant de la fontaine nous ne le fassions pas pour l’enfant de la famine ou de la guerre. Singer ne donne pas de leçon de morale, il demande simplement que nous nous comportions comme nous voulons nous-mêmes nous comporter, comme nous avons choisi de le faire en valorisant tel principe plutôt que tel autre, par exemple ici la supériorité de la vie humaine aux dépens des biens matériels. Il est nécessaire de se souvenir de cela, d’être cohérent avec soi-même, simplement.

-

Mais est-ce toujours aussi facile ? C’est là notre dernier point : Singer démontre qu’en effet cela est possible, accessible, et même absolument pas douloureux. La condition de notre conduite morale est effectivement qu’elle ne soit pas douloureuse mais banale, tout le monde n’a pas une étoffe de héros ! Il faut dire même que la conduite morale n’st possible que si elle est indolore. Ainsi, Singer nous demande d’être généreux à la mesure de cette condition : donnons ce qui ne change rien pour nous, ce qui ne nous affecte pas négativement en retour, concilions donc notre quête de bonheur et notre moralité. Peut-être pour nous cela représenterait-il 1 euro ou 10 ou 100 par mois, peu importe, cela serait décisif pour ceux qui meurent de faim ou de maladie, pour un seul ou pour plusieurs, mais à nos yeux nous disons que toute vie compte. Donc oui il est possible d’agir moralement sans être un héros moral.

Singer nous amène donc à penser une morale en tant que conduite cohérente (avec nos principes), minimaliste (dans ses efforts) mais efficace (dans ses conséquences). La discussion sur les principes est à mener personnellement, en ne minimisant pas pour autant les conséquences sur la vie d’autrui.

Une dernière conséquence de cette pensée serait intéressante à analyser : les devoirs envers soi-même, existent-ils avec la même force et légitimité ?

2) Une morale ouverte :

La question des devoirs envers soi-même est en effet intéressante et nous amène à approfondir la réflexion sur la morale. On comprend la cohérence profonde qu’il y a à respecter la liberté des autres, leurs finalités propres, leur intégrité nécessaire à la réalisation de ces finalités. Ne pas utiliser autrui disait Kant, ne pas faire d’exception aux principes qu’on trouve soi-même bons ajoutait Singer, sont de bonnes bases pour penser une conduite morale satisfaisante pour soi et pour autrui. Mais pourquoi serais-je obligé envers moi-même ? Pourquoi m’empêcherais-je de m’utiliser moi-même à mes propres fins ? Cette question et posée par des penseurs modernes, comme par exemple Ruwen Ogien.

Kant considérait que Je est un Autre quelconque, on doit respecter l’humanité en soi comme en autrui. Par exemple il est immoral d’empêcher un enfant de s’éduquer puisque cela lui permettra de faire des choix quand il sera adulte et de ne pas subir les décisions incompréhensibles des autres, dans la vie politique ou professionnelle. De ce fait, il en conclut que c’est une faute morale de « gâcher ses talents » dit-il, si je suis douée pour apprendre, je dois donc pousser mes études le plus loin possible, c’est un devoir envers soi-même. Singer nuancerait cela en disant que ça ne fait de mal à personne d’arrêter ses études, ni aux autres, ni à soi puisque ce n’est pas un désir, donc ce n’est pas incohérent d’arrêter et de se consacrer à autre chose. R. Ogien reprendrait une analyse de Nietzsche : méfions-nous des « devoirs envers soi-même » , ce sont plutôt des devoirs sociaux qui ne disent pas leurs noms et s’imposent à nous pour des fins collectives qui ne sont pas les nôtres forcément.

La morale est donc sur une ligne de crête:d’un côté des impératifs sociaux (issus de la religion et du pragmatisme), de l’autre un idéal de conduite rationnel forgé par notre conscience, entre les deux une conduite morale soucieuse de valeurs mais aussi d’action efficace et complexe dans un monde où tout ne dépend pas de notre volonté. C’est d’ailleurs ce fait incontournable qui nous rappelle la place d’autrui et son existence inoubliable, seul limite légitime à l’exercice énergique mais brouillon de notre liberté.