Introduction :

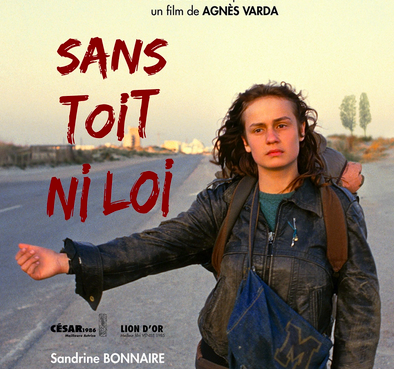

H.D.Thoreau (1817-1862)Walden ou la vie dans les bois (1864) : retrouver la continuité avec les êtres naturels et explorer toute la gamme de nos possibilités d’existence.

H.D.Thoreau (1817-1862)Walden ou la vie dans les bois (1864) : retrouver la continuité avec les êtres naturels et explorer toute la gamme de nos possibilités d’existence.

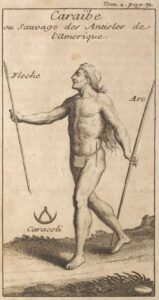

Au début du 19ème les Etats Unis sont encore un pays neuf, composé d’une nature exubérante, extrême, mais aussi accueillante, calme ; elle offre une expérience très riche. Dans cet espace incomparable, les nouveaux arrivants prennent un nouveau départ, ils peuvent avoir la sensation de choisir leur vie, de la construire de A à Z, économiquement et politiquement. Tout semble encore possible. La démocratie américaine est certes déjà pourvue d’une constitution mais de nombreux problèmes ne sont pas encore réglés : la guerre pour annexer des terres, l’esclavage, la coexistence avec les amérindiens, sont autant de questions épineuses. Le développement technique est déjà un moyen d’entreprendre l’exploitation de la nature mais les finalités de l’existence humaine demeurent une réflexion ouverte. Pour reprendre un concept d’Hannah Arendt, la nature n’y est pas encore un « monde », un berceau préparé par les anciennes générations pour accueillir les nouvelles. Là-bas chacun se frotte plus ou moins à la sauvagerie : la nature non interprétée ou non modifiée.

Thoreau n’est pas un trappeur, un homme des bois à l’origine, il est diplômé de Harvard, la grande université de Boston, il a dirigé une école et enseigné pendant quelques temps mais n’a pas persévéré. Il a travaillé dans la fabrique de crayons de son père, mais là encore il n’a pas trouvé sa vocation. Il marche dans les forêts de la Nouvelle-Angleterre, il descend les rivières en canot, il étudie les oiseaux et les plantes, et surtout il médite sur l’existence digne d’un homme. Pour aller jusqu’au bout de cette expérience intérieure, il s’installe seul dans la forêt : il veut comprendre comment il est vivant, ce que signifie être vivant au sein de la grande vie naturelle, en relation avec les autres êtres et les autres formes de la vie. Il veut sentir le besoin de vivre seul ou dans la société ; il veut éprouver le désir de compagnie mais pouvoir évaluer si cela suppose un sacrifice. Il veut savoir si ça vaut la peine de vivre en société et de à quelles conditions.

Au bout de 2 ans il retourne dans la société, mais il ne renonce pas à sa conscience : il n’obéira qu’à condition que sa conscience soit en harmonie avec la loi. Il est à l’origine de la désobéissance civile (la désobéissance pour revendiquer une loi plus juste )qui continue aujourd’hui à être une idée utile à la réforme démocratique. Il a choisi de vivre sans entrer dans le monde frénétique des producteurs-consommateurs. Dans la nature, il n’a pas trouvé la solitude qu’il anticipait : quelque chose de vivant toujours l’accompagnait, il espère que la société ne soit pas au contraire le lieu où la solitude assèchera sa vie par manque de source, de vent, de force insufflée par le chant des oiseaux, de couleur miroitante à la surface de l’étang de Walden…

I) La nature humaine est-elle nécessairement sociale ?

- Poser le problème :

Partir de l’individu pour aller vers la société ou l’inverse ? Quels problèmes pose chaque solution envisagée ? Quelles références philosophiques ?

A) Aristote La Cité naturelle : le bourgeonnement social de l’homme.

Dans l’origine, la tension nécessaire vers la fin.

Les fins inscrites dans la force de se développer et de réaliser chaque étape de la vie sociale.

Les contradictions internes du modèle (nature inégale, des forces interpréter par des valeurs ; une université déniée et une relativité inassumée).

Une pensée persistante dans toutes les lectures naturalistes de la société. La dénégation par le réel même de l’insuffisance de la pensée naturaliste.

Explication Aristote Communautés

2) Rousseau : la perfection de l’État de nature :

Nous avons vu chez Rousseau l’exemple d’un penseur politique qui :

-

Cherche à fonder l’État en expliquant l’histoire de l’entrée dans l’État civil. Cette histoire conteste l’idée d’une nature humaine politique, et limite le pouvoir politique par la nature indestructible (donc inaliénable) de l’homme : libre par nature.

Raisonnement :

Par analogie avec le monde animal ; en cherchant les traces de la persistance de l’État de nature dans l’homme civil. En proposant des hypothèses les plus économiques possibles.

-

L’idée d’état de nature est utilisée pour donner un fondement à sa théorie. Il dépeint

un homme libre et solitaire, sans compétences intellectuelles mais heureux et adapté à son environnement. Tranquillité de l’âme, immobilité de l’intelligence, absence de changement, sont les signes de la parfaite harmonie entre l’homme originel et son milieu, à l’image des animaux.

un homme libre et solitaire, sans compétences intellectuelles mais heureux et adapté à son environnement. Tranquillité de l’âme, immobilité de l’intelligence, absence de changement, sont les signes de la parfaite harmonie entre l’homme originel et son milieu, à l’image des animaux. -

Seule une catastrophe a pu détruire cet équilibre bienheureux.Des circonstances l’ont chassé de l’État de nature et l’ont poussé à vivre en société.

-

Rousseau conçoit une étape intermédiaire : une association de fait des hommes pour mieux survivre aux difficultés matérielles de la vie naturelle. D’abord des communautés de fait, sans contrainte et sans loi. La cohabitation des individus entre eux, sur une longue période, a permis de développer le langage, les connaissances et les sentiments. Les passions ont rendu plus agréables et nécessaires les relations humaines. Mais rien n’est encore en place pour les unir malgré eux par la contrainte.

-

L’étape décisive est l’introduction de la propriété privée par une mystification : présenter ce droit comme évident, du fait du travail par exemple, introduit l’idée de droit mais aussi une source durable de l’inégalité parmi les hommes. Le travail est apparu comme un instrument de notre sécurité mais aussi comme l’occasion pour certains de s’accaparer les terres. Le rapport de force naturel se trouve supplanté par le rapport de droit civil. Ce dernier est plus dangereux car plus durable.

-

L’entrée dans l’État civil est un fait historique donc contingent, il peut donner lieu à un changement dans le futur. D’où l’idée d’un nouveau contrat à passer entre les hommes pour préserver la liberté et l’égalité naturelles des hommes.

-

Cette théorie est la base d’un mouvement révolutionnaire, c’est-à-dire faisant faire un tour complet vers l’origine, et demande une refondation de l’État civil. C’est le propos du Contrat social de Rousseau. L’homme est en quête d’un nouvel équilibre où il pourrait se reconstruire de façon stable, en retrouvant les qualités naturelles dont la perte le rend malheureux : la liberté et l’indépendance vis-à-vis d’autrui. Il doit créer les conditions politiques de l’avènement d’un nouvel homme, qui est dans la continuité de sa nature originelle.

-

On voit dans ce résumé la proximité de cette pensée avec celle, postérieure de Marx, qui voulait croire à la possibilité pour les hommes de vivre sans État, sans contrainte, en pleine liberté. Mais à la différence de Rousseau, Marx pense que toute entrée dans la vie civile, soumise à un État, est une perte de liberté, un renoncement à soi.

Synthèse État de nature :

C’est un concept utile à la pensée politique renaissante du 17ème siècle, comment se passer de Dieu ? Comment reprendre la réflexion sur le sens et la forme du politique ? La religion empêchait toute analyse libre. L’idée de Nature offrait un fondement aussi fort et légitime que Dieu.

Mais c’est un concept obscur et idéologique de ce fait. Pour Rousseau la liberté naturelle est le sens de la vie humaine, elle ne saurait donc être aliénée sans dommage ; aucun gain ne compenserait cette perte.

C’est donc une projection imaginaire, une reconstruction a posteriori en vue d’être utile aux projets des auteurs. Cependant c’est le fruit d’un travail rationnel aussi : Rousseau un raisonnement complexe ou apparaît la contingence, le possible. C’est donc un exemple intéressant du travail de la pensée pour produire une idée.

Cours du 24/09 :

Transition Rousseau/Zambrano :

La nature comme essence, caractéristiques inaliénables de l’homme sert de point d’appui pour construire le monde social, fait de réalisations éparse, diverses, mais retenues dans leur créativité institutionnelle par cette limite. Voilà ce qui devrait être. Les réalisations concrètes, effectives, dans l’histoire n’ont souvent pas été assez prudentes ou humaines pour s’en souvenir mais elles devraient le faire. Affirmer cela est-ce innocent, naïf ? Y aurait-il une plus grande lucidité à dire que ce n’est pas le cas, que les sociétés se moquent de ce devoir-être, que la force, ou la manipulation ont mis sur pied un autre ordre social ? Certes, il faut bien le reconnaître, des hommes aliènent d’autres hommes, mais c’est au dépend d’une vie sociale stable, paisible, féconde et puissante dont ils sont aussi les victimes. La société contient cette contradiction quand elle prétend durer et en même temps faire souffrir et brimer une partie de ses composantes.

Le fascisme a été jusqu’au bout de cette logique perverse : « faisons la société avec de nouveaux hommes puisque les anciens résistent », dit-il ! Mais les nouveaux hommes pensés par un esprit brut et simplificateur de la nature humaine ne trouve pas dans la réalité le moyen de naître !

La quête d’une origine est improductive : la nature humaine n’est pas un moment de son histoire, c’est une constante de son être-au-monde. Ce qui est naturel n’est pas passager ou anecdotique, c’est la constante sous les changements, la condition même du changement. Ce qui rend possible un devenir, ce qui donne réalité à des aspirations, et ce qui fait obstacle à d’autres. Les droits inaliénables de l’homme procèdent de ce raisonnement, ainsi que l’idée de droit naturel (le droit de faire ce qu’il est possible de faire, ce qui est de l’ordre de la puissance et de la nécessité). La nature nous est donc apparue comme nécessité, condition et limites.

Achevons donc ce premier moment de la réflexion sur la condition sociale de l’homme par une réflexion plus humble et cependant profonde qui fait le lien entre la nature humaine et son existence en relation.

Complément au cours partie 1 :

c) Zambrano : la nature lacunaire de l’homme en fait un être social.

Individu lacunaire : il manque de force, de talent, de savoir.

Il a besoin de soin et d’apprentissage, il ne se suffît pas à lui-même.

Représentation imaginaire d’un soi total et principiel, un écran sur le vide que vient combler peu à peu l’expérience.

Présence au monde humaine spécifique : technique / soin.

-

Agir sur le monde, le rendre habitable, traversable, interagir avec lui en lui donnant notre forme : expression de soi en même temps qu’action, découverte conjointe de soi et du monde.

-

Prendre soin d’autrui pour élaborer et enrichir l’ensemble des symboles et conduites qui augmentent notre existence. Ce développement commun se fait dans différentes expériences, différentes directions, imprévisibles.

Commentaires récents