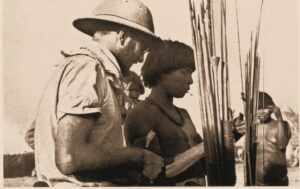

Claude Lévi-Strauss lors de sa première enquête ethnographique en Amazonie, Brésil, 1934.

Correction de l’exercice préparatoire sur la culture :

Problèmes culture 25:26 correction

Synthèse du cours : II) La culture est-elle une identité ?

-

) Sens du mot :

voir correction de l’exercice.

Sens individuel : une personne cultivée : une terre vierge à travailler pour améliorer ses connaissances et aptitudes à agir, pour mieux comprendre les délibérations collectives auxquelles sont soumises son époque. Le résultat de l’éducation individuelle, cependant le contexte est décisif : contexte familial ou social qui permet et incite à la curiosité et sa satisfaction. Le sens individuel est donc lié au sens collectif : l’ensemble des ressources et des institutions qui donnent accès et nourrissent le désir d’apprendre et de faire.

-

) Identification de la réalité désignée :

Pendant longtemps le problème de la diversité humaine a reçu une mauvaise solution : pour expliquer la diversité humaine dans l’espace, on prétendait en faire le reflet d’une diversité provisoire dans le temps. Tous les hommes seraient destinés à suivre le même chemin de développement (l’épanouissement progressif des potentialités de la nature humaine) mais ils ne le font pas tous à la même vitesse. D’où les qualificatifs de « sociétés arriérées », « sociétés primitives », « sociétés sous-développées » etc…. D’où les comportements colonialistes ou le prosélytisme agressif, justifiés par la croyance en un devoir d’ « éducation des peuples enfants ». Cette représentation a refusé de voir la diversité et de la prendre au sérieux, d’autant plus que des intérêts s’en trouvaient favorisés.

Cependant l’ethnologie est parvenue à s’affirmer comme science de la culture : objet enfin identifié dans sa nécessité et sa diversité au début du 20ème s.

-

) Dépassement des préjugés pour établir la science :

On peut s’étonner de la concomitance de 2 sciences à l’objet pourtant très proche : sociologie et ethnologie. Cette distinction résiste encore à reconnaître l’identité des objets d’étude que sont : les sociétés modernes et les sociétés lointaines, dites traditionnelles. La distinction repose sur des préjugés qui seront peu à peu dépassés par les études ethnographiques de C. Lévi-Strauss, M. Mead, P. Clastres, P. Descola, J. Malaurie etc… P. CLastres : l’arc et le panier : comment l’individu dans la société Guayaki peut se sentir hors-norme : hom_0439-4216_1966_num_6_2_366783-1

Les préjugés en question affirment que les sociétés sont traditionnelles parce qu’il leur manque : un État, une économie de sécurité, une histoire et la notion de liberté individuelle. Autant d’affirmations qui ne révèlent que l’aveuglement initial des individus issus d’une culture où tous ces éléments existent sous une forme donnée mais relative qu’il est donc impossible de déceler ailleurs. Il faudra la patience de l’étude sur le terrain (ethnographie) pour comprendre comment s’expriment ou se manifestent tous ces éléments.

-

) Vérités ethnologiques produites :

Elles sont au nombre de 4 essentielles :

-

Toutes les hommes ont une culture : aucun homme n’est à l’état sauvage, naturel, il est le fruit de l’action du groupe sur lui.

-

Toutes les cultures se valent : elles forment toutes les individus selon une certaine idée de l’humanité, son rôle, ses devoirs, sa finitude. Elles produisent des récits et des interprétations qui rendent compte de l’existence de la nature et des hommes.

-

Aucune culture n’est parfaite : en tant que réalisation artificielle, inventive, de normes, elle pose forcément problème aux individus qui ne les acceptent pas si elle se traduit par des souffrances de tout ordre : matériel ou symbolique.

-

Toutes les cultures changent : l’imperfection de la transmission, et la capacité de réaction individuelle, sont une dynamique de changement. De même la rencontre avec d’autres cultures, qui nourrit la réflexion et la compréhension du caractère artificiel de toute culture.

Commentaires récents