La prudence stoïcienne : Ce qui dépend de nous et ce qui n’en dépend pas :

Nous avons déjà traité le problème de la difficulté à être auteur de sa conduite, c’est une finalité et non un donné ; la liberté est un processus de libération qu’il nous faut mener à bien habilement et intelligemment, et jamais elle n’est acquise pour toujours. Cependant, cela dépend de nous : la connaissance de soi, la lucidité sur les illusions de sa propre conscience, sur les effets de son orgueil, il dépend de nous de les cultiver. Seule la connaissance m’assure d’une action dont je suis la cause, non spontanément, mais en suivant les déterminations compréhensibles de ma volonté. Parmi elles la délibération rationnelle et raisonnable dont je suis capable prend sa place bien sûr , être quelque chose n’est pas forcément obscur. Cela est acquis : il dépend de nous d’être plus savant, plus lucide, de prendre conscience de plus en plus de cette condition de l’action qu’est notre subjectivité.

Nous avons déjà traité le problème de la difficulté à être auteur de sa conduite, c’est une finalité et non un donné ; la liberté est un processus de libération qu’il nous faut mener à bien habilement et intelligemment, et jamais elle n’est acquise pour toujours. Cependant, cela dépend de nous : la connaissance de soi, la lucidité sur les illusions de sa propre conscience, sur les effets de son orgueil, il dépend de nous de les cultiver. Seule la connaissance m’assure d’une action dont je suis la cause, non spontanément, mais en suivant les déterminations compréhensibles de ma volonté. Parmi elles la délibération rationnelle et raisonnable dont je suis capable prend sa place bien sûr , être quelque chose n’est pas forcément obscur. Cela est acquis : il dépend de nous d’être plus savant, plus lucide, de prendre conscience de plus en plus de cette condition de l’action qu’est notre subjectivité.

Mais cette faculté de connaître n’abolira jamais des forces qui nous dépassent ou des volontés qui nous ignorent. Comment faire que celui que j’aime cesse d’être indifférent..? Certes je peux déployer des trésors de séductions mais in fine je n’agirai pas avec certitude sur son affectivité. De la même façon, les lois biologiques s’imposent à moi avec force, la maladie par exemple s’imposera à moi, je n’y pourrai rien ; dans ce cas la connaissance sera tragique et non efficace. Il est absurde de lutter contre des forces qui nous dépassent, la seule attitude pertinente est de développer une sagesse du renoncement ou du détachement. Faire la part des choses selon cette frontière est le conseil que nous donnent les Stoïciens : pour ne pas cultiver le malheur, cesser de désirer ce qui ne dépend pas de nous. Descartes reprendra cette idée dans le Discours de la méthode, 3ème partie : son précepte affirme qu’il faut « toujours chercher à se vaincre que la fortune, et changer ses désirs que l’ordre du monde ».

Bien agir serait donc agir dans la mesure du possible, sur des réalités qui dépendent au moins en partie de nous, ce qui nous donnerait l’espoir de réussir. Il y aurait quelque chose de pervers à commander ce qui ne dépend pas de nous, ainsi Freud dénonce dans le Christianisme l’injonction d’ « aimer son prochain comme soi-même » car il est inhumain d’aimer tous les autres et impossible de commander d’aimer à quelqu’un. Un tel commandement n’est pas une stimulation qui pousserait à se dépasser mais une condamnation à coup sûr d’un crime dont nous sommes pourtant innocents : éternels pêcheurs dit la religion à propos des hommes, demande incompatible avec la condition humaine, répond Freud, ce qui ne laisse aucune chance à l’individu.

On pourrait cependant faire quelques objections : ce qui dépend de nous est-il si bien connu ? Peut-on en être si sûr ? Après tout l’histoire des hommes est celle de continuels dépassements de l’impossible. On comprend que les Stoïciens aient développé une sagesse du renoncement, ils voyaient mourir leurs enfants sans rien pouvoir faire, incapables de les soigner. Heureusement que d’autres ont pensé pouvoir dépasser cette impuissance par la connaissance et l’expérience. Il faudrait donc être audacieux pour dépasser cette limitation provisoire et non définitive. On pourrait concéder cela mais il y a un risque à le faire : celui de croire que tout est en notre pouvoir. Il serait alors impossible de sortir de cette illusion démiurgique, celle qui consiste à croire qu’un Dieu sommeille en l’homme, comme « maître et possesseur de la nature », disait Descartes, car Dieu justement lui garantit une connaissance parfaite et une volonté en accord avec elle. C’est un risque car le désir s’en trouvera alimenté d’une façon grandissante, sans borne de droit mais constamment déçue dans les faits. Du point de vue subjectif, est-il préférable de renoncer à ses désirs ou d’attendre hasardeusement qu’ils soient satisfaits ou non ?

La simplicité épicurienne : la tranquillité de l’âme dépend de nous, le plaisir en est le signe.

Berthe Morisot

Le cerisier

Textes sur le plaisir : les plaisirs se valent-ils ? Sont-ils aptes à discriminer les actions ?

Voir analyse dans le Cours :

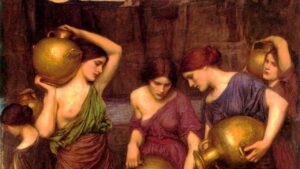

Les Danaides.jpg

Commentaires récents