Exercices préparatoires :

Introduction :

Prenons la question humblement, que signifie le terme « vérité » ? Pour l’approcher nous pouvons en chercher les contraires, ils sont plusieurs :

ignorance / opinion / croyance / illusion / erreur / faux

ᖨ La vérité est une qualité qui caractérise une phrase, un jugement : « le ciel est bleu » est vraie si le ciel est effectivement bleu, c’est-à-dire si une expérience commune peut en attester. Elle est alors une vérité empirique ou expérimentale. Un grand nombre de vérités sont issues de l’activité de nos sens, pour s’orienter dans la vie pratique, c’est bien suffisant : l’efficacité renforce alors la conviction du vrai.

Pour établir la vérité d’un énoncé plus solidement, la science a établi des procédures plus rigoureuses. Une vérité scientifique est la conclusion d’un travail théorique et expérimental qui a permis de conclure avec certitude. La construction d’expériences permet de valider ou non l’hypothèse retenue. On parle alors de preuves.

Il est logique d’opposer vérité et ignorance : l’absence de jugement est une absence de vérité. Cependant Socrate voyait dans l’ignorance la conscience d’un manque qui laisse place à la démarche de savoir, alors que la conviction de savoir en est un obstacle. Savoir qu’on est ignorant est déjà une victoire, un premier pas, qui nous sauve de l’enfermement dans l’erreur.

Vérité et opinion :

L’opinion peut avoir un statut problématique, de ce fait elle est parfois qualifée d’ «opinion vraie ».

Elle est une affirmation, revendiquée avec plus ou moins de force, en son nom propre ; nous avons avec elle un lien subjectif ou affectif. Cette affirmation reflète une expérience personnelle, ou bien un engagement personnel qui nous la rend attachante. Mais c’est cela aussi qui en limite la portée, toute expérience personnelle fut-elle exigeante ou réféchie, n’en est pas moins partielle ; elle forme un point de vue, métaphore géographique qui dit bien la limitation inhérente à un regard qui ne peut pas embrasser l’espace en sa totalité.

Dans l’opinion il y a donc une croyance : une adhésion qui n’est pas fondée sur une certitude rationnellement obtenue.

Problèmes :

Ce premier tour d’horizon permet de poser un certain nombre de questions :

– La vérité apparaît comme un objectif enviable, désiré, valorisé à l’extrême dans la culture humaine. Elle apparaît comme une déchiffrement, un accès au réel lui-même, une élucidation des mystères, une compréhension sans ombre, un achèvement. Mais en même temps, elle fait l’objet d’un avilissement, d’une manipulation, elle donne l’occasion de se faire plus puissant que le réel en le camouflant sous une idée fausse. La vérité est certes une fin valorisée par les hommes mais elle fait aussi l’objet d’une crainte et d’une destruction assumée? Pourquoi une telle conduite : quel danger porte-t-elle en elle ? Ou quelle illusion dont on voudrait nous préserver ?

– La vérité est en effet le fruit d’une réelle ambition, peut-être démesurée ? Il conviendrait de s’en méfier, sous peine de retomber ensuite dans le désespoir de celui qui n’a pas su se donner des fins atteignables ? De celui qui a épuisé ses forces et doute ensuite de sa propre puissance ? L’opposition traditionnelle entre la croyance et la vérité est-elle le signe de cette posture vaniteuse de l’homme qui ne comprend pas que tout est croyance ? Que tout jugement, pour humain qu’il soit, tient et tiendra toujours plus de la conviction que de la justification aboutie ? La vérité est-elle un simple mot qui refuse de reconnaître le caractère indépassable de la croyance ?

-

Peut-on opposer vérité et croyance ?

Croyance :

-

nature de la croyance : contenu de pensée insatisfaisant objectivement.

-

motivations : crainte, espoir, recherche de l’efficacité, beauté, mais aussi intérêt immédiat ou social, intellectuel ou culturel.

-

Est-elle compatible avec la science, à laquelle on l’oppose traditionnellement ?

Exemple : Fixisme / Théorie de l’Évolution :

À première vue oui, le contenu des représentations n’est pas le même.

La qualité de l’argumentation et des preuves non plus.

Dans un second temps, les deux énoncés semblent compatibles : l’un déconstruit l’enchaînement des causes, l’autre affirme les raisons d’être ultime.

Vérité et croyance :

La notion de croyance est très hétérogène, elle est une pensée fragile quant à sa vérité mais renforcée par son utilité. Elle est temporaire ou définitive ; créatrice ou paresseuse ; volontaire ou lâche, c’est selon. Tout comme la vérité, elle a un intérêt pratique et une force symbolique.

On pourrait même croire qu’elle a un avantage pratique : la croyance est butée, elle se mue en détermination et persévérance, mais son inattention au réel peut compenser négativement cette qualité.

Elle a aussi une valeur spirituelle, elle contient une représentation de soi (on pourrait dire un rêve, une utopie même, mais qui fait se transformer), du monde (d’une unité où les choses sont possibles même si des catastrophes ont eu lieu), et de soi dans le monde. Elle est utile et bonne, ou belle (au sens de digne, haute).

La comparaison atteint une limite quand il s’agit de la transmission : la croyance n’a pas les mêmes possibilités que la vérité pour le faire, elle doit partager l’expérience vécue, les affects éprouvés, les images produites, alors que la vérité peut ne partager que le raisonnement et les résultats.

Son étude est intéressante parce qu’elle permet de connaître le sujet qui croit (et qui connaît aussi) : la nature de sa pensée, ses attentes, ses craintes, ses stratégies vitales. Elle met en évidence le fait que le sujet qui connaît est limité et déterminé, par son environnement ou sa propre imagination. La prise de conscience de cela implique cependant un progrès : une saine méfiance apparaît qui nous protège des erreurs, un « scepticisme modéré » comme dit Hume.

c) La nature de celui qui cherche la vérité :

La sociologie nous apprend que l’homme est un être en partie déterminé par le groupe social auquel il appartient. Son langage, ses manières, ses croyances, ses projets sont en partie le résultat de son intégration sociale. Il nous faut bien être quelqu’un quelque part, un être particulier (par opposition à universel) mais général (par opposition à unique). L’émancipation ne nous est pas impossible mais elle demandera une lucidité et un arrachement aux déterminations initiales. Un tel être ne pensent pas librement, à partir de rien, il est l’héritier d’un système de pensée qui le précède et le forme. Un grand sociologue français P. Bourdieu a mis en évidence les inégalités sociales résultant de ses déterminations sociales, notamment en ce qui concerne la représentation de l’école et de la réussite sociale en fonction de cette dernière. La façon dont on agit (ici l’investissement scolaire) résulte de la façon dont on pense (la représentation de la réussite). Chaque groupe social va se forger une idéologie, un système de pensée qui justife sa place sociale, ses privilèges sociaux ou ses échecs. Celui qui cherche la vérité n’est pas un esprit pur, il est un être réel et social qui porte en lui des grille de lecture et des intérêts socialement déterminés.

-

La vérité est-elle immédiatement désirable ?

Analyse du texte de Platon Allégorie de la Caverne ( Ignorance, croyance, éducation comme processus douloureux, devoir d’éducation).

Caverne Platon

Caverne Platon

La question de la vérité traverse la philosophie depuis l’origine, elle est présente dans toutes les réflexions car elle est liée au langage dans lequel tous les jugements s’expriment. La vérité est la qualité du discours qui coïncide avec le réel, ce qui suppose notre capacité à le voir sans filtre, sans idéologie. Pour cela l’esprit doit faire un parcours qui le libère de ses influences, ses habitudes de perception erronée, ses croyances utiles mais déformant la réalité. La vérité demande une éducation que symbolise un texte de la République traditionnellement nommé « Allégorie de la Caverne ». C’est une allégorie car la représentation littéraire qui nous est proposée met en scène le parcours éducatif nécessaire à la compréhension du monde, qui passe par un arrachement aux habitudes et aux croyances.

Le philosophe contemporain Alain Badiou en a donné une traduction-adaptation modernisée sous la forme d’une salle de cinéma où se fabrique les illusions que nous aimons voir et revoir.Allégorie Caverne Platon Badiou

-

Comment se produit la vérité ?

-

Déjouer le scepticisme pour accéder à la vérité, Descartes :

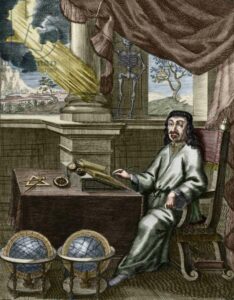

La question de la vérité occupe aussi la pensée de Descartes, formé par la connaissance des Anciens mais aussi de Montaigne, Descartes sait que le scepticisme est un danger important : comment rétablir la confiance en la fécondité de l’esprit humain ? Lui même d’ailleurs ayant fini ses études, les meilleures et les plus étendues pour l’époque, est plein de doute, il se sent mal assuré, il est déçu par le caractère fragile des connaissances qui lui ont été transmises, il cherche le moyen d’établir les sciences sur des bases solides et définitives, et de faire croître sur ces dernières des connaissances sur tous les sujets qui importent aux êtres humains.

La question de la vérité occupe aussi la pensée de Descartes, formé par la connaissance des Anciens mais aussi de Montaigne, Descartes sait que le scepticisme est un danger important : comment rétablir la confiance en la fécondité de l’esprit humain ? Lui même d’ailleurs ayant fini ses études, les meilleures et les plus étendues pour l’époque, est plein de doute, il se sent mal assuré, il est déçu par le caractère fragile des connaissances qui lui ont été transmises, il cherche le moyen d’établir les sciences sur des bases solides et définitives, et de faire croître sur ces dernières des connaissances sur tous les sujets qui importent aux êtres humains.

Il va donc pousser le doute jusqu’à l’extrême pour trouver ces socles et bâtir les sciences à nouveau.

À partir de Descartes, nous prenons conscience que le plus important est de déjouer les préjugés, de veiller à la qualité du raisonnement, et de construire une expérimentation finale en vue de donner sens à notre raisonnement.

-

Les moyens d’accéder à la vérité :

Nous avons vu qu’il était souvent tentant de s’arrêter en chemin et se contenter d’une croyance, d’une opinion (fut-elle vraie) ou même de se satisfaire d’une erreur pourvu qu’elle soit utile. Il semble donc nécessaire d’adopter une stratégie afn de sortir de cette attitude précipitée ou prévenue (pour reprendre des qualifcatifs du philosophe Descartes).

Notre carte résume les entrées à partir desquelles nous pouvons réféchir à ces moyens d’avancer vers la vérité. Nous prétendons parfois avoir des intuitions : des connaissances immédiates qu’aucun travail n’a élaboré mais qui s’est imposée à nous dans toute sa perfection. Il convient d’abord d’en douter, c’est plus raisonnable. Comment être sûr que ce que nous appelons « intuition » n’est pas un vulgaire préjugé, une affrmation sûre d’elle qui en réalité manque de réfexion ? Si l’intuition est une connaissance immédiate, elle pourra cependant faire l’objet d’un examen a postériori pour attester de sa force et son exactitude. On peut affirmer que de telles intuitions existent, par exemple en mathématiques des propriétés fondamentales de l’espace géométriques sont vraies sans pour autant être démontrables. Leur fécondité épistémologique en atteste : grâce à elles des démonstrations sont possibles, des propriétés sont fondées et des conséquences sont validées.

La science ou la pensée rationnelle produit des raisonnements logiques qui permettent de conclure avec certitude, en attendant d’être réfutés par d’autres raisonnements plus perspicaces ou plus complets. Les « lois scientifiques » sont des énoncés logiques et objectifs sur lesquels la communauté des savants sont tombés d’accord, même s’il est en droit possible de les réfuter.

On peut s’étonner cependant de l’obscurité des énoncés scientifiques aujourd’hui, on nous dit que seuls les spécialistes les comprennent, du fait de leur construction rationnelle complexe. Cet hermétisme pose problème : si le commun des mortels ne comprend pas la science, le danger qu’il se tourne vers une pensée irrationnelle mais signifiante n’est-il pas réel ?

L’expérience sensible à l’horizon de la vérité….

Les savants eux-mêmes ont besoin de sens pour finaliser leurs travaux. Les expériences qu’ils proposent pour vérifier leurs conclusions, les prédictions, sont faites à cette fin. Le détour par le raisonnement doit nous conduire à nouveau vers le monde réel, sans quoi nous serions tentés de parler de « délire de la raison » : productions spirituelles autonomes sans lien avec le réel.

Les Empiristes, comme Locke, vont plus loin : la connaissance du monde commence par l’épreuve sensible de ses formes et ses forces, la raison est le fruit d’un sens commun qui généralise des expériences nombreuses ou projetées à partir d’une expérience originelle.

Commentaires récents